![]()

本格的な薬膳を動画で学ぶ!

薬膳アドバイザーコース(初級)

《動画講座》

いつでも、どこでも、何度でも繰り返し学べます

【オンラインスクール養生大学】

東方薬膳学院の資格講座

企画内容

薬膳アドバイザーコース(初級)を動画で学べるようになりました!

❖薬膳とは~薬膳を学ぶ目的~

薬膳は特殊な料理だと誤解される方が多いですが、実は薬膳は普段の身近な食材で作ります。

すべての食材には薬効がありますので、その薬効を理解して、正しく活用することが大事です。

食を正しく活用する為にも、まずは自分の身体がどうなっているのかを理解することが大前提です。

私たちの身体は自然の一部分なので、自然の法則・摂理を学ぶことから薬膳の勉強はスタートします。

東方薬膳学院は薬膳を学ぶようで、

実は「生き方の学校」でもあります。

なぜなら薬膳のベースは全て自然の法則からの教えだからです。

食べ方が自然体であれば、人は当たり前に健康です。

生き方が自然の理にかなっていれば、人生は当たり前にうまくいくようになります。

身体の不調や病気はすべて不自然なことの積み重ねにすぎません。

自然も私たちの身体と心もいつも変化しますね。

しかし、変化には必ず不変な法則が伴います。

不変な法則こそが、「自然の摂理や規律」と言われるものです。

この不変の法則を知り、生活の中で応用できれば、さまざまな不安や心配が解消され、安定的な身体と心を創ることができます。

中国の古代から伝えられている食べ方、生き方の奥深い叡智に触れてみませんか?

間違いなく人生が好転し、生きる喜びを手に入れることができます。

❖こんな方におすすめ

☑ 安定的な健康を手に入れたい

☑ 心がいつも安定し、幸せを感じやすい体質になりたい

☑ やりがいを見つけ、社会貢献したい

☑ 大好きなことで、経済自由人になりたい

▼YouTubeで説明会を見てみよう!

「薬膳とは何なのか」「薬膳を学んだ後どうなるのか」

を分かりやすくご説明しています↓

❖講座カリキュラム

1、 薬膳学習の全体像

2、 薬膳とは・薬膳の原則

3、 薬膳の歴史・薬膳の目的

4、 薬膳の基本・生命の起源・定義・周期

5、 宇宙の法則・陰陽論

6、 陰陽の法則その1

7、 陰陽の法則その2

8、 陰陽の応用

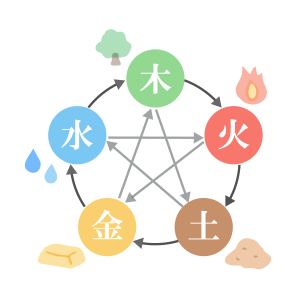

9、 五行学説その1

10、 五行学説その2

11、 五行学説の中医学での応用

12、 五行学説と養生

13、 蔵象学説、臓腑論

14、 五臓六腑の生理機能① 肝・胆嚢

15、 五臓六腑の生理機能② 心・小腸

16、 五臓六腑の生理機能③ 脾・胃

17、 五臓六腑の生理機能④ 肺・大腸

18、 五臓六腑の生理機能⑤ 腎・膀胱

19、 臓腑 奇恒之府

20、 精・気・血・津液その①

21、 精・気・血・津液その②

22、経絡

23、身体の自然なリズム

24、体質とは、体質の分類

25、体質の形成、変化

26、体質の臨床症状及び形成原因①気虚証

27、体質の臨床症状及び形成原因②陽虚証

28、体質の臨床症状及び形成原因③血虚証

29、体質の臨床症状及び形成原因④陰虚証

30、体質の臨床症状及び形成原因⑤気滞証

31、体質の臨床症状及び形成原因⑥瘀血証

32、体質の臨床症状及び形成原因⑦痰湿証

33、体質の臨床症状及び形成原因⑧湿熱証

34、食べ物の性質(五味五性、帰経、毒性など)①

35、食べ物の性質(五味五性、帰経、毒性など)②

36、薬膳の治法理論

37、食材や生薬の組み合わせー配伍

38、食の禁忌、発物

39、薬膳の調理法、生薬の用量等

40、中医薬学

41、薬膳食材学

42、薬膳の応用原則

43、薬膳の献立の設計

44、季節の食養生―春の食養生・生活養生

45、春の薬膳処方と用いる食材

46、春の食養生レシピ紹介/肝機能を助け、目の疲れを改善する薬膳献立例

47、季節の食養生―夏の食養生・生活養生

48、夏の薬膳処方と用いる食材

49、夏の食養生レシピ紹介/心機能を助け、精神を安定させ、血管をきれいにする薬膳献立例

50、季節の食養生―長夏の食養生・生活養生

51、長夏の薬膳処方と用いる食材

52、長夏の食養生レシピ紹介/脾機能を助け、身体の余分な水分を代謝させ、消化機能をよくする

薬膳献立例

53、季節の食養生―秋の食養生・生活養生

54、秋の薬膳処方と用いる食材

55、秋の食養生レシピ紹介/肺機能を助け、身体にうるおいを与え、咳も改善する薬膳献立例

56、季節の食養生―冬の食養生・生活養生

57、冬の薬膳処方と用いる食材

58、冬の食養生レシピ紹介/腎機能を助け、身体に栄養を与え、足腰を丈夫にする薬膳献立例

59、全体のまとめ①自然の陰陽・身体の陰陽・食の陰陽

60、全体のまとめ②五行の応用・身体の五氣のバランス

61、薬膳アドバイザー初級 修了式

以上の東方薬膳学院の薬膳プログラムを、

いつでもどこでも学べるように【動画講座】として丁寧に作りました。

受講中分からないことは、メールや電話なで質問を受け付けて回答しております。

受講終了後テストに合格された方には、東方薬膳学院の薬膳アドバイザー修了書を授与します。

❖受講対象

❏ 自分の家族の健康を守りたい方

❏ 宇宙・生命の哲学を探究したい方

❏ 健康で心豊かに人生を送りたい方

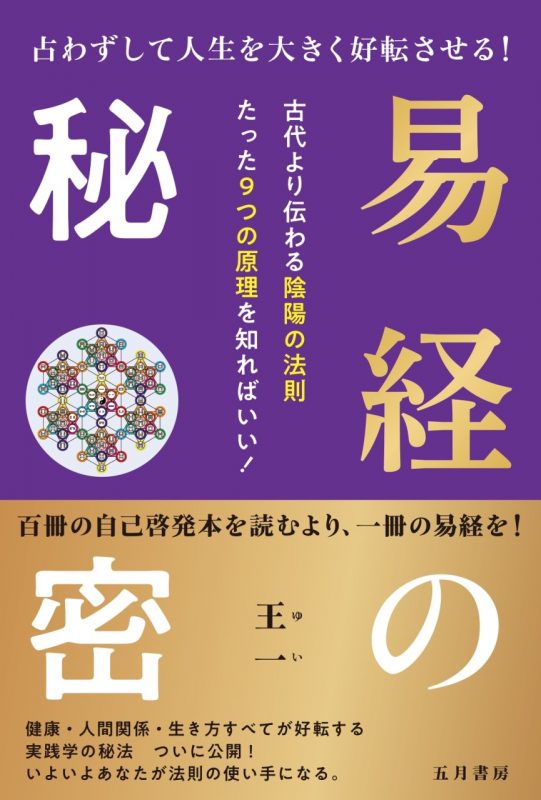

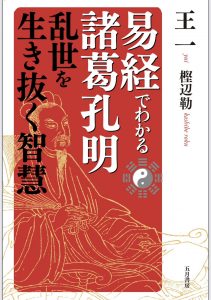

❖講師

現在、東方薬膳学院、東方薬膳食堂、オンラインスクール養生大学、天地・礼心養生文化館を運営。薬膳や易経講座の受講生からは、「薬膳の理論を知ることができて、考え方の質がよくなり、生きることが楽しくなった」と大好評!薬膳の考えは健康面やビジネスでも生かされ、起業して自分らしく活躍されている受講生も続出。

東方薬膳学院は2011年に開校し、現在15年目を迎えます。

毎年4月と10月に新しいクラスを開講しています。

今まで600名以上の方が卒業し、独立して講師や料理教室の先生として活躍している方も多くいらっしゃいます。

卒業後は卒業生でチームを組み、食堂を開き学んだことを実践しながら、お店の運営体験もしております。

■ 50代会社員 女性

正直「薬膳」とくくってしまうと敷居が高くて、身近な感じがしませんでした。

しかし、実際学び始めて、陰陽・五行・気などはヨガで学んできたことと通じ大変面白かったです。

何よりも、また一つの別の見方のツールを得たという感じでした。

自分の心や体の状態を観る物指しがあると、基準がぶれないから素晴らしい。

—–

■ 40代 女性

毎回、講座が始まる前に先生の出来事を聞くのが楽しみでした。

どれもポジティブな言葉にあふれていて、聞いているこちらまで何かやってみようという気持ちになったし、やれそうな錯覚を覚えました。

自分の目標や心の内を言葉にするのが苦手だったので、それができる先生が素直に羨ましかった。

言葉にする勇気ももらえた気がします。

薬膳を学びにきたのに、人生に対する考え方だったり、物事の捉え方を学んだ気がします。

講座を受講する前は「これを食べたら、この症状にいい」とかそういうことを学べるつもりでいたけど、終わってみたら「すごく楽しい時間を過ごしたな~」という思いです。

—–

■ 30代 男性

とても楽しかったです。内容は難しくて、理解できてない所が多いですが、薬膳や中医学の思想を学んでいくとそのスターラインに立たせてもらいました。

ありがとうございます。

今後とも智恵を深めていきたいと思います。

—–

■ 60代 女性

毎回先生から明るく元気な氣をいただいて、講座を受けると、自分も元気になっていたなと思います。

薬膳の知識を知るだけでなく、宇宙のことや自然界の創造のなりたちや法則なで意識がどんどん広がっていくことが、とても楽しかったです。

私も自然界のひとつ…光を放っていきたいです。

それにはやはり氣を整え、身体を整え、食を整えていつも軽やかに生きていこうと思います。

この時代、今という時に薬膳に出会えて、これからの生活、生き方が明るいものになると感じています。

1年間本当にありがとうございました。

—–

■ 60代 女性

授業の内容はとても難しくて、いつも頭の中ごちゃごちゃしていましたが、先生の授業が毎回楽しく、大変だったけど、楽しくうけさせていただきました。

先生のいろいろな話にはいつも背中を押されて、残りの人生を楽しく過ごせそうです。

\直接学びたい方向け/

お申し込みはこちらから

お電話の場合:092-738-8666

- 講師

- 尹玉(イン ユイ) ペンネーム王一(ゆい)

- 日程

- いつでも、どこでも、何度でも繰り返し学べます

- 会場

- 住所:

- 定員

- 名

- 時間

- 料金

- 88,000円(修了書込み)

※東方薬膳学院のリアル講座は128,000円+入学金20,000円になります。

- 備考